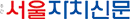

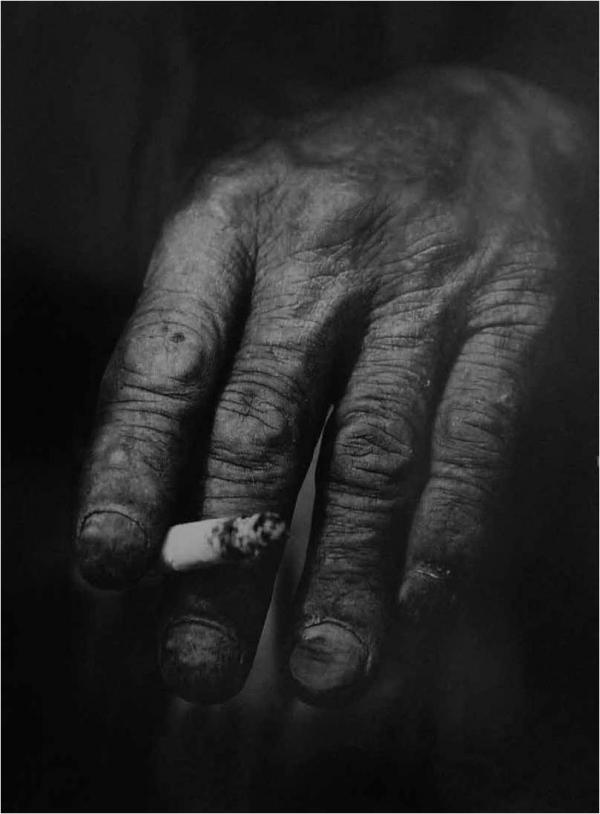

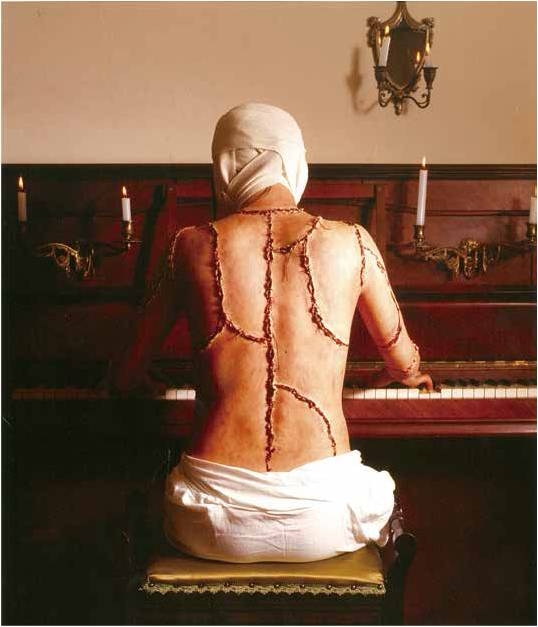

사진언어로 담은 ‘몸이 하는 이야기’

‘몸이 하는 이야기’를 국내·외 작가 34인의 작품사진으로 담은 기획전이 열린다. 한미사진미술관에서 개관 이후 꾸준히 수집해온 주요 소장품을 오는 12월 31일까지 공개한다.

사진의 확대와 축소 등의 작업을 통해 인간의 몸은 새로운 의미를 부여받았다. 사진전을 통해 이러한 몸의 언어를 엿볼 수 있다. 사진전이 열리는 동안 라운지 토크를 통해 사진을 해석하는 시간도 있다. 오는 11월 4일에는 ‘예술 감각의 원천인 몸’에 대한 인문학 토크가, 11월 18일에는 ‘사진에 담긴 몸에 언어’에 대한 토크 프로그램이 예정돼 있다. 매월 마지막주 수요일인 ‘문화가 있는 날’에는 오전 11시마다 특별 도슨트 프로그램도 진행될 예정이다.

‘몸이 하는 이야기’는 사진으로 어떻게 표현이 될까. 인간은 정보와 지식의 전달, 감정의 표현을 위해 말을 하고, 글을 쓰고, 표정을 짓는다. 그림을 그리고, 음악을 만들고, 몸짓을 한다. 인간은 소리, 문자, 제스처, 이미지 등 온갖 기호들을 동원해 의사를 전달하고 감정을 드러낸다. 혹은 속내를 숨긴다. 한 마디로 인간은 가장 다양하고 정교한 기호들을 사용하는 기호의 동물이다.

몸의 언어(body language)는 수화(sign language)처럼 일반 언어의 분절성을 이용하여 의사소통을 행하기도 하고, 코드화된 제스처, 표정 등으로 말을 대신하기도 한다. 그러나 이것이 ‘몸의 언어’의 전부는 아니다. 몸의 언어는 논리적인 언어가 다할 수 없는 자리에 들어서며, 말이 다 할 수 없는 감정의 이면, 이성의 저편을 분절하지 않는 몸짓으로 발설한다. 언어의 규칙과 문법에 무관하게 저 스스로 삶의 뒤편, 숨겨진 무의식, 현실이 억압한 욕망을 징후로서 드러낸다.

사진 언어는 몸이 하는 말과 흡사하다. 광학과 화학작용으로 자동 생성되는 이미지는 언제나 비분절적이며, 어떠한 재현 코드에 의거해 제작되는 것이 아니기 때문이다. 재현 대상이 실제 현실인 사진은 그 구성요소가 재현 대상 그 자체이며, 관습과 문화에 의해 임의적으로 형성된 분절 기호를 사용하지 않는다. 그 구성도 언어 공동체가 암묵적으로 혹은 무의식적으로 합의한 코드에 의거하지 않는다. 사진은 비분절적인 사물의 반사광이 감광성을 띤 지지체에 와 닿으면 저절로 생겨나는 코드 없는 이미지인 것이다. 재현 코드에 의거하지 않고 내면의 충동에 의해 불현듯 튀어나오는 몸의 말처럼 말이다.

사진은 종종 언어에 저항하듯 우리 몸이 말하는 코드 없는 징후를 포착한다. 사회와 문화가 길들이지 못한 몸의 말을 카메라의 시각적 무의식은 드러내고야 만다. 기호체계에 의거한 말로는 형언할 수 없는 고통, 불안, 기쁨을 사진의 눈은 육체를 통해 통렬하게 보여준다. 사진은 그 엄정한 기계적 시각으로 욕망의 결핍과 만족, 희망과 절망을 그 빠른 눈짓으로 희귀하게 사로잡는다. 롤랑 바르트가 푼크툼(punctum)이라 명명한 이 사진의 특질은 바로 일반 언어에 비켜서서 몸이 하는 말을 기록하는 사진의 능력이다.

이번 사진전을 통해 작가들이 표현해낸 ‘몸의 말(Body Speaking Words)’을 들어보자. 깊어가는 가을, 나에게 인상깊은 말을 찾아낼지도 모르는 일이다. 티켓 가격은 성인일반 6,000원. 학생 5,000원. 문의 02-418-1315