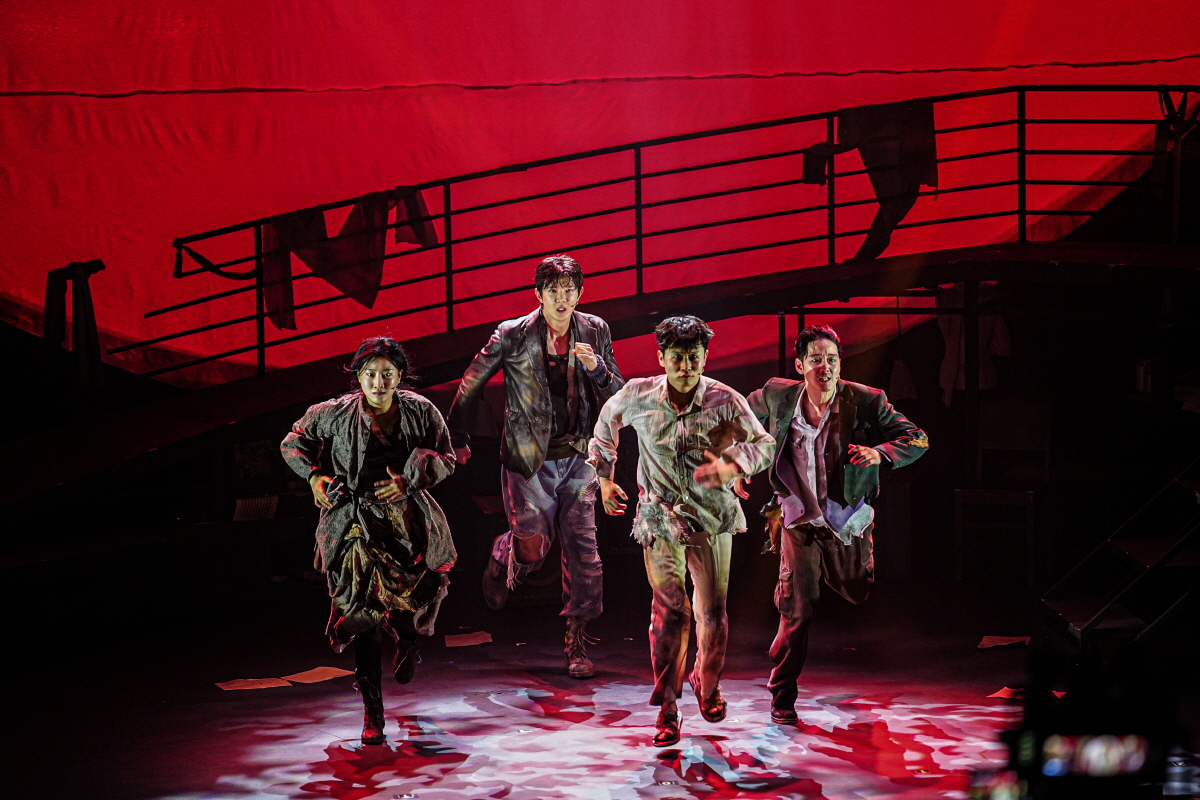

뮤지컬 ‘시지프스’의 무대는 자연재해와 질병, 폭력으로부터 기인한 폐허이다. 종말을 맞아 멸망한 인류로부터 제일 먼저 버려진 존재인 배우들은 자신이 실제로 존재하고 있음을 느끼기 위한 동시에 서로에게 존재를 증명하기 위한 연극을 시작한다. 그들이 시지프스처럼 굴리기로 시작한 돌은 카뮈의 ‘이방인’. ‘오늘 엄마가 죽었다.’라는 문장으로 시작하는, 부조리와 실존을 다루는 카뮈의 ‘부조리 3부작’ 중 하나이다. 그런데 하필 왜 이방인인가?

시지프스는 잘 알려진 그리스 신화 속의 인물로, 큰 돌을 가파른 언덕 위로 굴려 올려야 하는 신의 형벌에 처한다. 그 돌은 꼭대기에 올리는 순간 다시 밑으로 굴러떨어지기 때문에 이 지난하고 고단한 벌은 영영 끝나지 않고 반복된다. 끊임없이 반복해야 하는 이 부질없는 수고의 연속, 즉 부조리함을 카뮈는 인간 실존의 비극성에 빗댄 바 있다. 한편 뮤지컬 ‘시지프스’의 배우들은 ‘배우’라는 직업이 시지프스와 같다고 노래한다. 매일 돌을 굴리지만 그것이 정상에 도달하는 순간 다시 아래쪽으로 굴러내려 가는 것처럼 극이 완성되는 바로 그 순간 배우가 공들여 만들어 낸 캐릭터는 사라지기 때문이다. 그러므로 극을 올린다는 일은 일견 상당히 무용하고 허망한 일처럼 보인다.

극 중 극 ‘이방인’ 속 뫼르소는 어머니의 죽음에도 눈물 흘리지 않고, 장례식을 치른 후 아무렇지 않게 일상을 영위한다. 이러한 뫼르소의 행동은 그가 피도 눈물도 없는 냉혈한이거나 어머니와의 관계가 다시 바로 잡을 수 없으리만치 틀어졌기 때문이 아니다. 다만 뫼르소는 습관적으로 살아가고 있으며 이러한 습관적 삶의 하찮음이나 살아간다는 것이 지닌 의미의 부재를 모르고 있는 상태로, 희망이나 어떠한 구원이 박탈된 세계 속에서 무기력하게 살아가는 이방인이기 때문이다. 시지프스 역시 영원한 형벌 속에 홀로 유배된 이방인이며, 또한 배우들도 신이 디자인한 전염병과 인간의 탐욕이 부른 전쟁, 기후 변화라는 출구 없는 폐허에 남아 무대와 단절된 이방인이기는 마찬가지이다.

그러나 극 중 극을 진행하면서 배우들은 자신들이 살아있음을 생생히 느낀다. 죽음을 앞두고 그토록 회피하던 태양을 마주한 뫼르소는 비로소 자신의 실존을 의식하고 살아감에 대한 가치와 자신을 닮은 세계를 지각한다. 영원한 형벌의 부조리를 인식한 시지프스에게 돌을 굴려 올리는 것은 더 이상 형벌이 아닌 반항으로서 기능한다. 따라서 뫼르소는 마침내 무기력함과 무감각함에서 벗어나 삶에 대한 폭발하는 열정을 갖게 되었으며, 배우들은 즐겁게 극을 공연할 수 있고, 시지프스는 행복하게 돌을 굴릴 수 있다.

시지프스는 죽음과 형벌에 대한 이야기이다. 그러나 죽음과 형벌에 관한 이야기는, 바꿔 말하면 삶과 저항에 관한 이야기이다. 또한 이 이야기는 우리 모두의 삶을 조명하는 이야기이기도 하다. 왜냐하면 우리 역시 저마다 인생이라는 무대 위에 선 배우이므로. 자신의 돌을 받아들이고 묵묵히 산을 오르는 시지프스처럼 우리에게 주어진 이 형벌 같은 삶을 있는 그대로 받아들이고, 마주하고, 깨닫고, 놓아준다면 우리는 이 폐허와 같은 세상에서의 삶을 고통으로서만 인식하고 그대로 수용하는 것이 아니라 이 낯설고 견고한 세계에 저항해 나갈 수 있을 것이다. 알려지지 않은, 세계를 노래하는, 광대이자, 별을 바라보는 자로서.