영국의 19세기 말은 빅토리아 여왕 시대의 정점이자 변화의 소용돌이가 몰아치던 시기였다. 런던은 세계 금융 및 무역의 중심지로서 번영했으나 한편으로는 산업 혁명과 급격한 도시화가 초래한 문제가 심각했고, 표면적으로는 엄격한 도덕과 규범, 체면을 중시했으나 그 이면에는 위선과 물질만능주의가 팽배했다. 과학의 발전은 다양한 이점을 가져왔으나 전통적인 종교관에 의한 기존의 가치 체계를 흔들어 혼란을 일으키기도 했다. 유미주의(Aestheticism)는 이러한 사회 현상에 대한 반작용으로 일어나 예술의 자율성과 아름다움의 절대적 가치를 옹호한 사조였으며 동시에 종교적, 도덕적 가치가 흔들리는 상황에서 예술과 미를 새로운 삶의 의미와 지향점으로 삼으려는 시도이자 세기말적 불안감에서 벗어나고자 하는 욕구가 아름다움을 탐닉하는 도피의 형태로 나타난 현상이기도 했다.

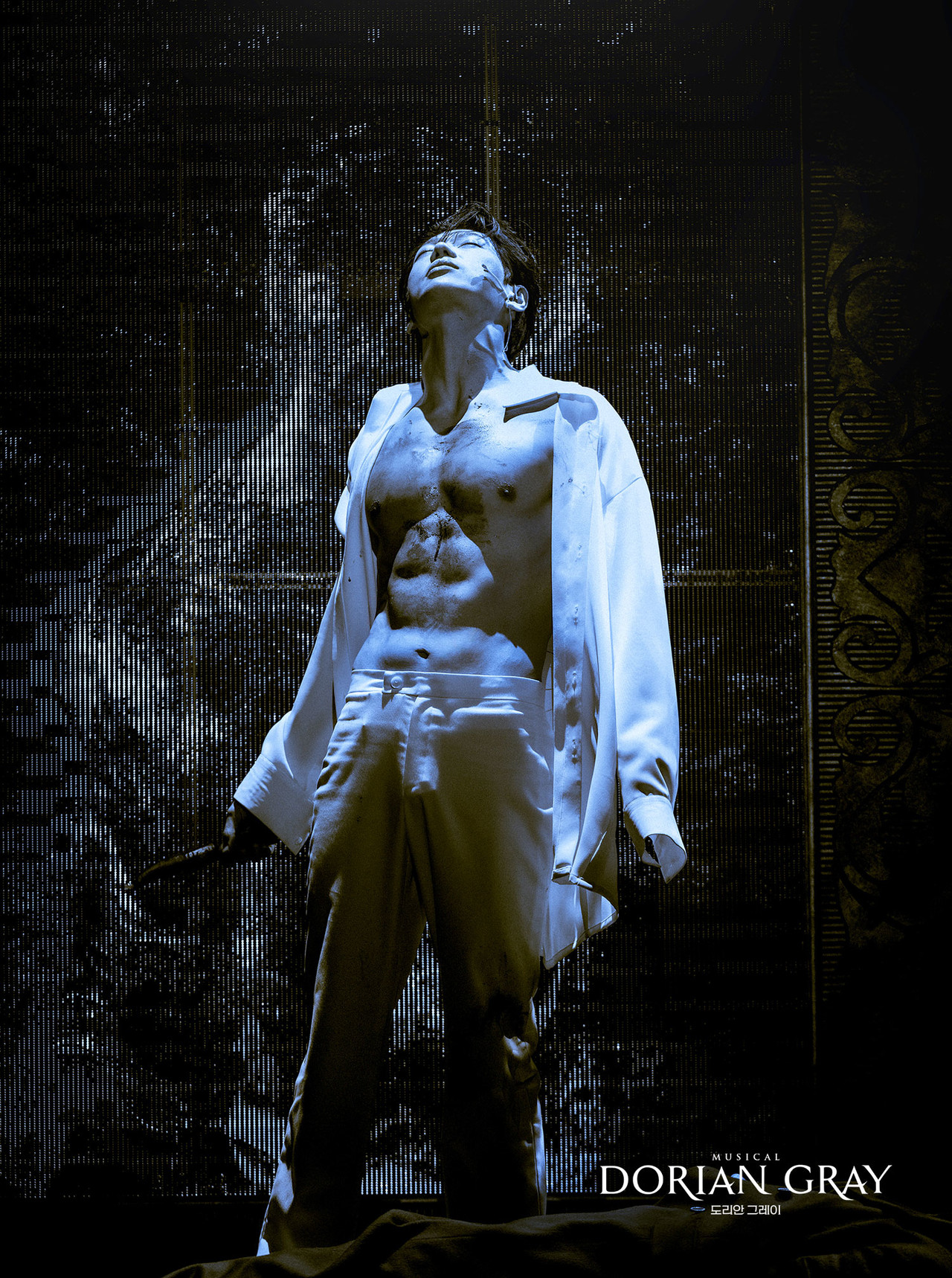

뮤지컬 '도리안 그레이'는 이러한 유미주의를 대표하는 작가 오스카 와일드의 소설 ‘The Picture of Dorian Gray’를 원작으로 하는 창작 뮤지컬로서, 19세기 말 런던을 배경으로 하여 화가 배질 홀워드와 그의 친구 헨리 워튼 경의 담소로 시작된다. 배질은 도리안의 눈부신 아름다움에 영감을 받아 그의 초상화를 그리고, 둘은 배질의 예술혼이 고스란히 담긴 걸작을 보며 감탄한다. 한편, 헨리는 그 자리에 찾아온 도리안에게 젊음과 아름다움의 덧없음을 설파하며 순간의 쾌락을 추구하는 삶을 부추기고, 헨리의 말에 현혹된 도리안은 자신의 초상화를 보며 영원한 젊음에 대한 소원을 빌게 된다. 그리고 그의 소원은 이루어져 도리안은 변치 않는 젊음과 아름다움을 방패 삼아 점점 더 깊은 쾌락에 빠져 악행을 일삼으며, 대신 그 타락의 흔적은 고스란히 초상화에 새겨진다.

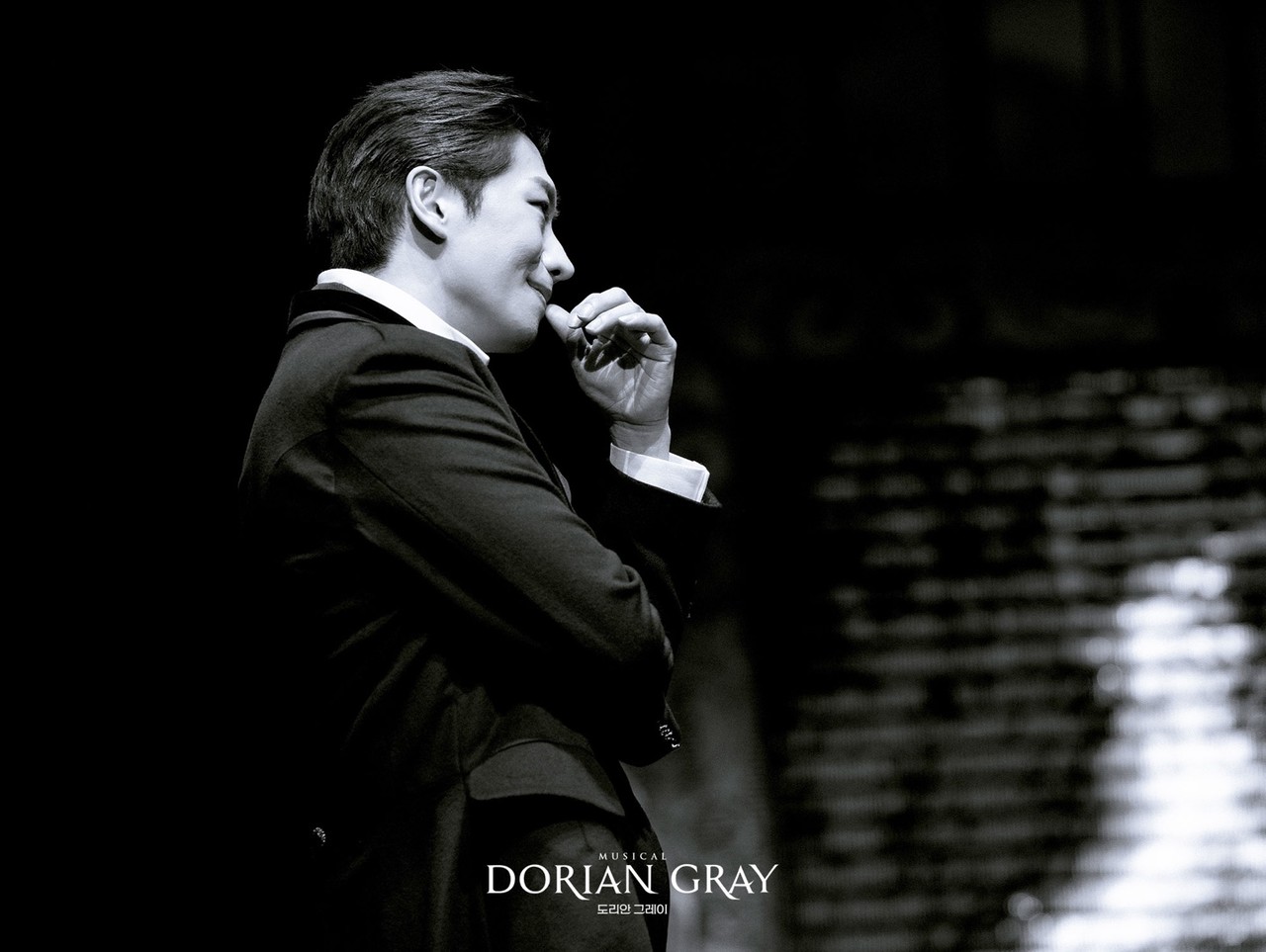

그러나 사실 도리안에게 쾌락만이 가치 있는 것이라는 철학을 주입한 헨리는 도리안을 철학적 실험 대상으로 취급하여 그를 조종하며 일종의 지적 유희를 즐긴 것이었으며, 자신은 어떤 종류의 쾌락에도 냉소적이고 결벽적으로 굴면서 오히려 사회의 관습을 강박적으로 따르는 모순을 보여준다. 그는 마지막까지 자신이 만든 결과에 대해 어떤 책임(감)도 가지지 않는 궤변론자이자 오만한 방관자로서 행동한다.

또한 배질은 도리안을 사랑한 것처럼 보이지만 실상은 뮤즈로서 이상화된 형상을 사랑했을 뿐으로, 배질의 사랑은 도리안이라는 한 인간의 본질이 아니라 자기 욕망을 투영한 이상적 아름다움에 대한 피그말리온적 사랑이자 숭배였다. 배질은 도리안이 타락한 후에 큰 충격을 받고 그를 이전의 도리안으로 되돌리려 했으나 그것은 여전히 실제의 도리안이 아닌 자신이 만들어 낸 허상에 불과한 것이었다.

결국 ‘도리안 그레이’라는 인물은 이상화된 예술적 시선이라는 타인의 욕망에 의해 생겨나 타인이 심어 준 쾌락주의 철학에 따라 형성된 존재로서 실제의 그 자신으로서는 살아본 적이 없으며, 이처럼 자기 정체성 없이 그저 대상화되어 빈 껍데기뿐인 쾌락을 추구하는 삶은 파국으로 이어질 수밖에 없다. 도리안은 ‘젊음과 아름다움’이라는, 배질은 ‘이상화된 사랑’이라는, 헨리는 ‘지적인 통제’라는 허상을 좇았으나 이러한 과정을 통해 도리안은 자아를 잃고, 배질은 예술적 영감을 잃고, 헨리는 인간성을 잃고 마침내 각자의 파멸을 맞이하게 된다.

아름다움만을 최고의 가치로 두며 냉소와 권태로 뭉쳐져 감각적 쾌락만을 무절제하게 추구하는 이들이 보여준 파멸은 어쩌면 허상과 진실의 충돌이 빚어낸 필연적 결과일 것이다. 또한 이 파멸은 오스카 와일드가 살았던 19세기뿐 아니라 외모지상주의와 허무주의가 팽배한 사회에서 손쉽게 얻을 수 있는 눈앞의 쾌락에 이끌려가는 이 시대에도 여전히 유의미한 경고로 보인다.