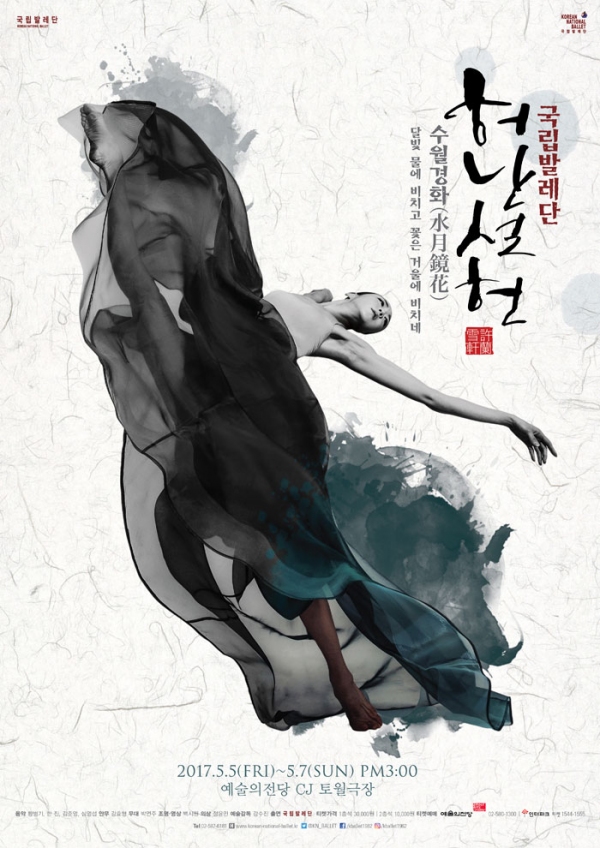

국립발레단은 내달 5일부터 7일까지 예술의전당 CJ토월극장에서 창작 신작 ‘허난설헌-수월경화’를 공연한다. 국립발레단 솔리스트이자 차세대 안무가로 주목받는 강효형의 세 번째 안무작이다.

무대에 오르는 시는 허난설헌의 대표작으로 꼽히는 <감우(感遇)>와 <몽유광상산(夢遊廣桑山)>이다. <감우>에선 “하늘거리는 창가의 난초 가지와 잎 그리도 향그럽더니/ 가을바람 잎새에 한번 스치고 가자 슬프게도 찬 서리에 다 시들었네/ 빼어난 그 모습은 이울어져도 맑은 향기만은 끝내 죽지 않아/ 그 모습 보면서 내 마음이 아파져 눈물이 흘러 옷 소매를 적시네”라며 가을에 빗대 자신의 인생을 노래했고, <몽유광상산>에선 “푸른 바닷물이 구슬 바다에 스며들고/ 푸른 난새는 채색 난새에게 기대었구나/ 부용꽃 스물 일곱 송이가 붉게 떨어지니/ 달빛 서리 위에서 차갑기만 해라”라며 스물일곱에 요절한 자신의 미래를 예언하는 듯한 글귀를 읊었다.

무대는 서사가 아닌 시의 이미지를 형상화 하는데 집중한다. 국립발레단은 “허난설헌이 자연을 소재삼아 시로 이미지화 했듯이, 이번 무대는 시를 바탕으로 그 이미지를 무용으로 풀어냈다”며 “시 속에 등장하는 잎, 새, 난초, 부용꽃 등이 발레로 탄생했으며 그 자체로 허난설헌의 시를 보는 듯 이해할 수 있을 것”이라고 설명했다.

공연의 제목인 ‘수월경화(水月鏡花)’는 ‘물에 비친 달’, ‘거울에 비친 꽃’이란 뜻으로 눈에는 보이나 손으로는 잡을 수 없음을 의미한다. 시적인 정취가 말로는 표현할 수 없을 정도로 훌륭함을 비유하는 사자성어로, 가히 천재적이라 일컬을 만한 글재주를 가지고 있었지만 빛을 보지 못하고 떠난 허난설헌의 삶을 뜻한다.

허난설헌(1563-1589)은 조선 중기 문신의 딸로 태어났다. 당시 여성들이 거의 제대로 이름을 가지지 못한 데 비해 허난설헌은 초희라는 이름을 가졌다.

아버지인 허엽은 다른 사대부 가문에 비해 여성에게 관대했으며 허난설헌에게도 남자와 똑같은 교육의 기회를 줬다. 당대 뛰어난 문인으로 평가받는 허성, 허봉이 그의 오빠이며 ‘홍길동전’으로 유명한 허균이 동생이다. 이같은 가문의 분위기 속에서 허난설헌은 어릴 때부터 천재성을 드러내 8세 때 이미 ‘광한전 백옥루 상량문’이라는 한시를 지어 주변을 놀라게 했다.

하지만 15세에 결혼한 이후 허난설헌의 인생은 불행해졌다. 시어머니의 학대와 무능한 남편, 몰락하는 친정, 게다가 두 아이를 돌림병으로 잃는 불운의 삶을 살았다.

잃어버린 아이들에 대한 슬픔으로 건강이 쇠약해지던 허난설헌은 어느날 시로써 자신의 죽음을 예언했다. ‘몽유광상산(夢遊廣桑山:꿈에 광상산에서 노닐다)가 그것이다.

그 예언은 적중해, 허난설헌은 부용꽃 27송이가 지듯 27세에 세상을 떠났다.

음악은 가야금 명인 황병기가 나섰고, 의상은 드레스 디자이너 정윤민이 맡아 보고듣는 즐거움을 더한다. 국립발레단 수석무용수 신승원과 박슬기가 허난설헌을 연기한다.