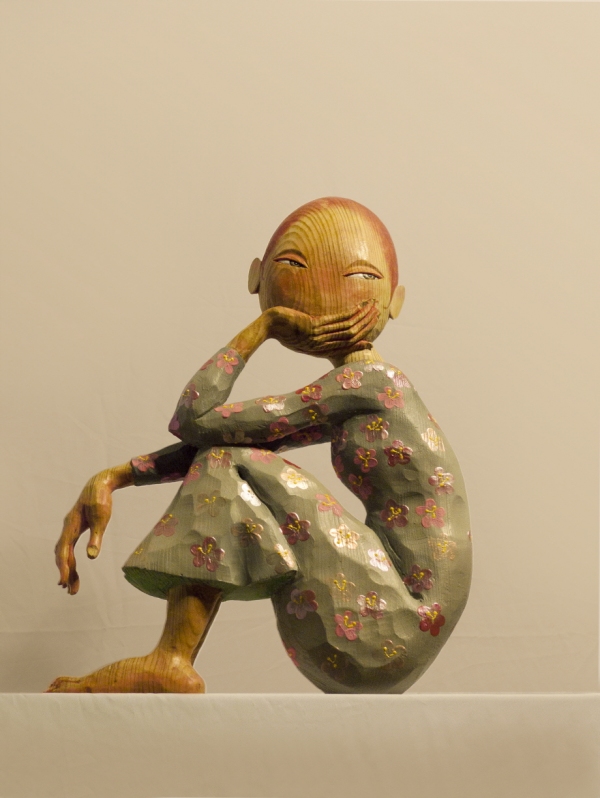

화사하게 봄이 피어날 무렵, 캐릭터 강한 나무 조각 작가로 유명한 송진화의 그녀들도 분홍분홍 여자로 더 이상의 아픔은 없도록 안간힘을 쓴다.길가에 버려져 있는 작은 나무 조각 하나도 소홀히 여기지 않는 작가는 그 나무 조각과 무한의 대화를 나눈다.

작가의 말처럼, 작가 내부에 얽혀 있는 신경들이 외부 혹은 내부의 어떤 것들로 서로 화학 변화를 일으켜 발생하는 어떤 꼴을 발견하는 순간이다. 따라서 작가는 자신의 작업을 자신의 감정 덩어리라고 정의한다.

작가는 우리의 감정을 흔드는 것은 거대 담론이 아니라 아주 미시적이고 사소한 것들임을 이야기 한다. ‘당신이 말 못하는 사소한 감정 쪼가리가 여기 있어요’ 조심스럽게 우리의 감정과 자신의 감정이 얽혀질 것을 제안한다. ‘당신도 그렇지요, 나도 그래요’

송진화 작가의 나무로 조각된 그녀들이 우리에게 던지는 시선이라든지 다양한 몸짓으로 자신들의 삶을 이야기하는 모습들을 바라보면 제일 먼저 드는 생각이 바로 ‘그래 그것이었어’라는 자조적이면서 차분한 깨달음이다.

누구나 행복을 꿈꿀 수 있는 용기와 삶에 대한 넉살 좋은 자신감. 과연 우리는 무엇으로 그리고 얼마나 많은 시간을 우리의 삶을 위로했고, 누군가를 위로하며 살고 있었는지. 그동안 돌보지 못했던 나의 작은 일상에서 오는 소중함이 재발견되는 순간이 바로 그녀들과의 마주침이다.

한번은 되뇌어 봄직한 삶의 고민들에 보다 진솔하고 인간적인 접근이 이뤄지는 마주침이다.

생의 가장 힘든 절망에서 해탈의 깨달음을 얻게 되고 생의 가장 행복했던 순간에 회복 불가능한 좌절을 맛보는 것이 우리 삶의 아이러니라고 한다면, 송진화의 그녀들은 그러한 삶의 아이러니를 때로는 의연하게 때로는 따뜻하게 받아드리고 스스로 정화해 내는 모습을 보여준다.

작가 스스로의 삶에서 비롯되었을 그녀들의 모습들은 어쩌면 작가가 자신의 삶을 돌아보는 매순간 떠오르는 기억들을 혹은 감정들을 칼끝에다 벼르고, 깎여져 나가는 나무 조각의 파편들과 함께 털어 버리면서 드러나게 되는지도 모를 일이다.

작가는 여성이기에 행복하고, 여성이기에 절망해야만 했던 삶의 순간을 그녀들의 절제되고 내밀한 표정과 몸짓으로 깎아 내고 있다. 따라서 이번 송진화의 ‘열꽃’은 우리의 삶에서 잊혀져 가고 있는, 작지만 놓치기에 아까운 소중함을 발견할 수 있는 열정의 꽃을 피워낼 수 있을 듯 하다.